摘要 1.高效率二維Ruddlesden-Popper型鈣鈦礦太陽能電池(High-efficiencytwo-dimensionalRuddlesden–Popperper...

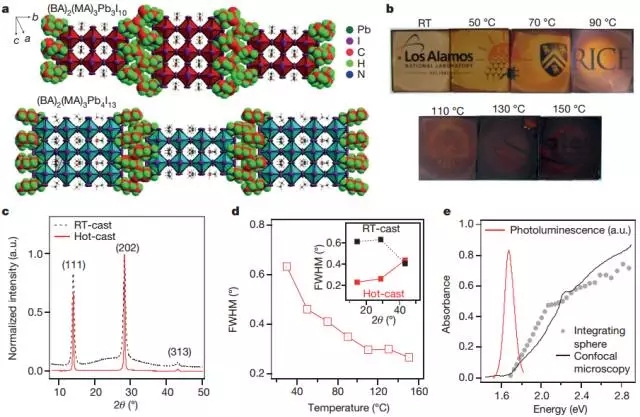

1.高效率二維Ruddlesden-Popper型鈣鈦礦太陽能電池

(High-efficiencytwo-dimensional Ruddlesden–Popper perovskite solar cells)

三維有機-無機鈣鈦礦具有優異的光電特性,目前已達到功率轉化效率20%以上,但是,其環境穩定性和光學穩定性還需大幅提高。與之相反,Ruddlesden–Popper相(層狀二維鈣鈦礦薄膜)具有優異的穩定性,但轉化效率只有4.37%。最近,美國阿拉莫斯國家實驗室的Tsai及其合作者通過制備接近單晶的層狀鈣鈦礦,實現了高達12.52%的光電轉化效率。沒有封裝的二維鈣鈦礦器件在恒定、標準照明下工作超過2250小時仍能保持原來效率的60%。封裝之后,在標準條件下和潮濕的環境中,器件并沒有表現出明顯的性能衰減。(Nature DOI:10.1038/ nature 18306)

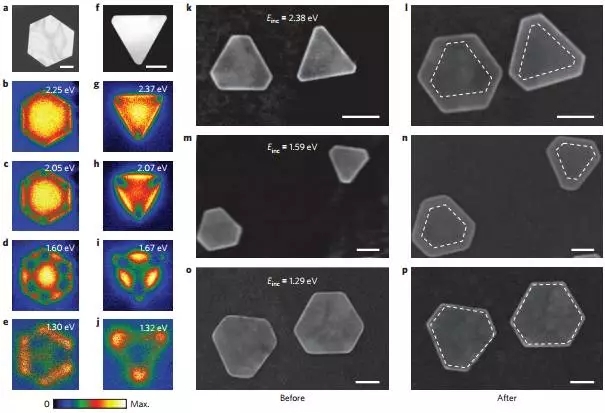

2.PVP誘導金納米棱柱各向異性生長

(Polyvinylpyrrolidone-inducedanisotropic growth of gold nanoprisms in plasmon-driven synthesis)

目前,適用于銀納米結構生長的等離子調制能否用于其它貴金屬的合成尚不清楚,因為分子尺度控制的生長過程還未完全被理解。Wei等人利用等離子調制合成了金納米棱柱,并在單納米顆粒尺度上闡釋了光化學合成機制的細節。研究發現:表面活性劑聚乙烯吡咯烷酮(PVP)沿著納米棱柱的周邊優先吸附,并且調節金納米棱柱的各向異性生長。這一發現賦予PVP一項新的功能,并且與之前認知的PVP作為晶面阻止基團不同。(Nature Materials DOI: 10.1038/ NMAT4683)

3. 雜化多孔材料有效分離乙烯乙炔混合物

(Porechemistry and size control in hybrid porous materials for acetylene capturefrom ethylene)

物理吸附能力和選擇性往往是多孔材料需要平衡的兩個方面。物理吸附的純化和有效的氣體分離成為多孔材料在氣體吸附方面應用的主要障礙。Cui等人利用六氟硅酸鹽的金屬協調網絡和有機連接體,有效控制了孔的化學性質和尺寸,通過主-客和/或客-客相互作用實現了優先吸附乙炔分子的目的。理論模擬和中子衍射證實了具體的乙炔吸附位點。分離乙炔和乙烯混合物的有效性也被實驗所證實。(Science DOI: 10.1126/ science. aaf2458)

4. 高溫超導體中的拓撲邊界態

(Topologicaledge states in a high-temperature superconductor FeSe/SrTiO3(001) film)

在固態材料中,超導態和拓撲態是兩個最有吸引力的量子現象。這兩種狀態的糾纏——拓撲超導態,將產生更加新奇的量子現象。很多材料被發現或是超導體或是拓撲絕緣體。但是,很少材料既具有超導態又具有拓撲態。Liu等人通過第一性原理、掃描隧道譜和角分辨光發射光譜實驗證明:最近發現的單層FeSe“二維超導體”在能帶約40毫電子伏時在低于費米能級的M點具有一維拓撲邊界態。這是具有超導和拓撲態的第一個二維材料,為通過近鄰效應來研究二維拓撲超導體提供了機會。(Nature Materials DOI:10.1038/NMAT4686)

5. 釩酸鉍光電陽極的化學和光化學轉換機理

(Mechanisticinsights into chemical and photochemical transformations of bismuth vanadatephotoanodes)

人工光合作用依賴于半導體的實用性,也就是要化學上穩定和可以有效捕獲太陽能。雖然金屬氧化物半導體經研究已經證實了其抗氧化侵蝕能力,但這類材料會受到化學和光化學性質不夠穩定。Francesca等人提出了一種用來評估腐蝕機理的方法,并將其應用于釩酸鉍這樣一種最先進的光電陽極。計算模擬表明:光激發的載流子在表面累積之后使晶格變得不穩定,并且化學穩定相的自我鈍化也受到抑制。(Nature Communications DOI: 10.1038/ncomms12012)

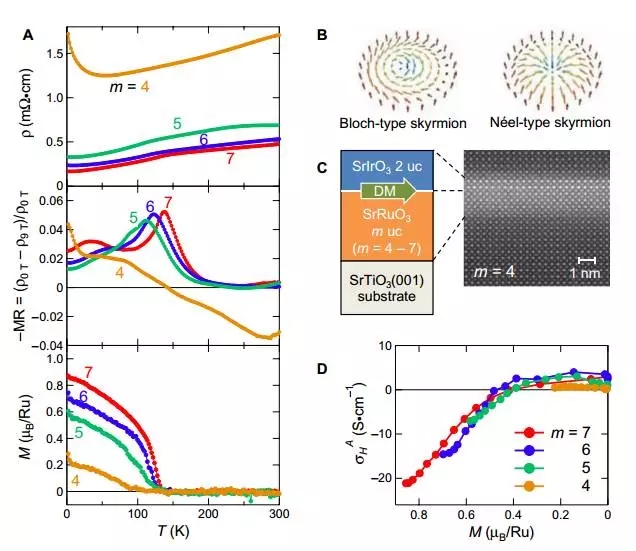

6. 界面驅動的拓撲霍爾效應

(Interface-driventopological Hall effect in SrRuO3-SrIrO3 bilayer)

過去幾年中,耦合磁場的電子輸運引起了人們的關注。拓撲霍爾效應被認為是用于探測Dzyaloshinskii-Moriya (DM)相互作用和由此產生的磁性斯格明子的有力工具。這種相互作用出現于破損反演對稱性中,因此,可以將其人工引入到界面上;最近在多層金屬中驗證了這一觀點。但是,很少有通過電子輸運來研究這類界面上DM相互作用的嘗試。最近,Jobu等人通過制造外延氧化物界面證明了輸運性與界面DM相互作用間的關聯性。在很寬的溫度和磁場范圍內,由鐵磁性的SrRuO3和順磁性的SrIrO3組成的外延雙分子層中發現了拓撲霍爾效應。拓撲霍爾效應的大小隨SrRuO3厚度的減小而迅速降低,這表明界面DM相互作用起到了顯著的作用。這種相互作用有望實現10nm尺寸的奈爾型磁性斯格明子。現有的結果證實高品質的氧化物界面讓我們可以調整有效DM相互作用。這可能是邁向未來拓撲電子學的重要一步。(Science AdvancesDOI: 10.1126/ sciadv. 1600304)

7. 基于MOF的丙烯丙烷分離器

(Ametal-organic framework–based splitter for separatingpropylene from propane)

化工行業依賴的烯烴/烷烴分離通常伴隨著很高的能量消耗過程。Cadiau等人利用化學法合成了化學穩定的氟化金屬有機框架化合物(MOF)(NbOFFIVE-1-Ni或稱為KAUST-7)。橋連的Ni-吡嗪方形格層和(NbOF5)2-柱狀物構建了三維的MOF,收縮的方形通道內封閉了周期性的氟離子陣列。(NbOF5)2-能夠防止吡嗪自由旋轉,從而固定孔的整體結構,并將孔徑減小到0.3nm。這種固定的孔結構和大小把丙烷排除在外,實現了常壓下丙烷和丙烯混物的分離。(Science DOI: 10.1126/science.aaf6323)

8. 電子皮膚

(Pursuingprosthetic electronic skin)

皮膚是我們與世界接觸的重要媒介。利用電子器件重新創造皮膚的特性將對外科修復學和醫藥產生深遠的影響。人造皮膚已經激發了人們對材料創新的巨大興趣,包括機械穩定性和延展性、生物降解能力和大面積感知復雜多樣性的能力。為能夠制造機械性能優異和多功能的類皮膚電子器件以及改善腦/機接口以使得皮膚的信號可以傳輸到身體,人們正在大力發展新材料及其制備技術。最近美國斯坦福大學的鮑哲南教授在《自然-材料》發表了關于電子皮膚最新進展的綜述,其中包括設計用于模仿皮膚感知和產生仿生信號能力的材料和設備等。(Nature Materials DOI:10.1038/NMAT4671)

本文由新材料在線(微信號:xincailiaozaixian)授權轉載,其他媒體如需轉載,請聯系新材料在線小編(微信號:13510323202)

手機資訊

手機資訊 官方微信

官方微信

豫公網安備41019702003646號

豫公網安備41019702003646號