摘要 1月8日,2015年度國家科學技術獎勵大會在北京人民大會堂舉行,一大批重大科技成果“榜單”揭曉。據了解,吉林省共有10個項目獲國家科學技術獎。其中,由吉林大...

1月8日,2015年度國家科學技術獎勵大會在北京人民大會堂舉行,一大批重大科技成果“榜單”揭曉。據了解,吉林省共有10個項目獲國家科學技術獎。其中,由吉林大學主持完成的科研項目“高壓下鈉和鋰單質及二元化合物的結構與物性”,獲2015年度國家自然科學獎二等獎。

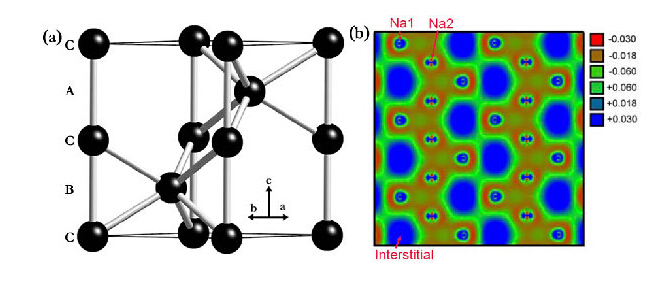

(a)高壓下絕緣體鈉的hP4結構圖;(b)高壓下絕緣體鈉的差分電荷密度圖,鈉的價電子受芯電子的庫侖排斥作用被束縛到晶格間隙之中,無法自由運動,鈉失去了金屬特性。

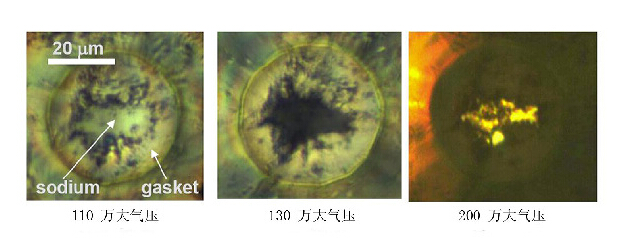

金屬鈉在110萬大氣壓下具有金屬光澤,在130萬大氣壓下變成黑色,在200萬大氣壓下變的透明。(以上圖片由吉林大學超硬材料國家重點實驗室提供)

吉林大學長江學者特聘教授、國家杰出青年基金獲得者、項目負責人馬琰銘表示,同一個材料在不同的高壓條件下,會有一個嶄新的“未知世界”,而一旦它變為新的結構便會具有新的功能和性質。

“現在人們所熟知的很多不導電的材料,在足夠高的壓力下都會變為導體,這一基本規律已經被人們廣泛接受和認可。但經過多年研究,我們發現了一個逆現象。導電性很好的金屬納,在高壓下會變成一個透明的絕緣體,也就是從‘導電’轉變為‘不導電’,可以說這個發現給人們的認知提供了一個反傳統的認識。”

在馬琰銘看來,宇宙星體、地球內部都處于高壓狀態,這項研究對于理解處于高壓狀態下一些物質的行為具有重要意義,特別是為研究星體和地球內部構造提供了理論支持。“要想認知星體和地球內部的組成和構造,就必須開展高壓研究。從科學角度來說,這個發現解決了高壓極端條件物理研究領域的一個重大問題。而項目中的材料在高壓條件下的種種變化,也都將是我們窺探宇宙星體結構的一個窗口。”

據了解,該項目在研發過程中闡述其核心內容的論文《Transparent dense sodium》(中文譯名:透明的致密金屬鈉)于2009年發表在國際權威期刊《自然》(Nature)上,這也是吉林大學建校以來,首篇發表在《自然》期刊上的論文。

此外,該項成果還入選2009年中國基礎研究十大新聞和2010國家“十一五”重大科技成就展,被國際同行作為高壓下新現象和新效應的范例引用,寫入美國二十一世紀壓縮科學的需求與挑戰研討會的總結報告。(完)

手機資訊

手機資訊 官方微信

官方微信

豫公網安備41019702003646號

豫公網安備41019702003646號