一 引言

自從人造金剛石試制成功以來,各國研究者對熔媒參與下,石墨向金剛石的轉變機理進行了廣泛的探討,并提出諸如固相轉變、催變和過飽和溶液中結晶等不同論點【1】【2】【3】。為此,芶清泉同志曾提出石墨轉變為金剛石的微觀機理。我們從實踐和理論分析中認為,在熔媒參與下,石墨向金剛石轉變無非是石墨晶體中碳原子之間拆散和不拆散兩種可能,,如果要拆散,那么以無定形碳作為碳源或者是以石墨作為碳源都是一樣的。為此,我們研究了無定形碳向金剛石轉變的效果和過程。實驗是以石油焦、無煙煤、炭黑為碳源,與以鎳為基的二元或三元合金熔媒組合,在DS-023型超高壓、高溫裝置上進行的。

金剛石是由碳原子構成的“拆裥狀”六角形環組成的立方晶體結構,如圖1,每個碳原子與四個碳原子相鄰,鍵長1.54À,鍵角108°28´。其(111)面是一“褶皺”面,面間距為2.06À,“褶皺”距離為0.52À。

圖1

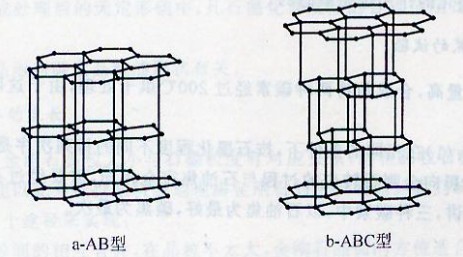

在石墨晶體中碳原子主要組成層狀的六方晶體結構。石墨按其(0001)面網的錯開的情況不同,可分為AB型(六方結構)和ABC型(三方結構),如圖2,石墨(0001)面網距離為3.440À。

圖2

無定形碳也是有六角形碳環組成的平面原子網格,但沿著C軸的排列是無序的,而晶粒大小在50À以下。根據射線研究結果得知,無定形碳不是三維排列,即不是晶體結構。

金剛石和石墨結構截然不同,如果把金剛石的(111)面與石墨(0001)面聯系起來觀察可以看出他們之間的內在聯系,這種聯系是無定形碳所沒有的在高溫高壓熔媒中并達到過飽和而析出金剛石。為了驗證無定形碳向金剛石轉變是以哪種形式為主,我們選用了石油焦、無煙煤和碳黑進行了對比試驗。

二 試驗及其結果

1、石油焦的試驗

實驗用的石油焦鑒于揮發份高,合成前經過900°C的燃燒處理之后導電性有了大幅度的改善。用鎳-鉻-鐵熔媒進行石油焦的合成實驗,壓力在6.7GPa大氣壓,在金剛石生成溫度的范圍內,合成十分鐘或更長一段時間,用同樣的熔媒材料,即使是合成時間只有兩分鐘,也很容易獲得金剛石。為了查明第一次為什么沒有合成金剛石、第一次合成的石油焦按各種實驗條件,分別作了X射線分析。

熔融的鎳-鉻-鐵能溶解石油焦,而溶解的碳在冷凝過程中會析出石墨,為了排除這一可能的情況,試驗中采用了鉬片而不是鎳鉻鐵片。一次合成后,與鉬片接觸處石油焦的X射線分析結果比較,已經開始石墨化。為了查清是否在接觸鉬片處才能被石墨化,且這一石墨化是否在一定的深度下進行,經這一合成體的正中部位進行X射線分析。以上分析結果不難看出:(1)900°C煅燒石油焦沒有發現石墨化;(2)同一合成體的中間部位比兩端的石墨化要明顯,說明在高壓下,即使在1400°C左右(溫度不太高),少量溫度差異(50°C-100°C)對石墨化的作用也是敏感的。

2、無煙煤、碳黑的實驗

碳黑的水分含量高,合成前將兩種碳素經過200°C烘干處理,由于這兩種碳素導電性差而采用間接加熱。

實驗結果表明:(1)在相同的條件下,按石墨化不同的排列次序是:石油焦、無煙煤、碳黑;(2)無煙煤和碳黑向金剛石轉變的過程與石油焦完全相同,需要經過石墨化階段;(3)就合成金剛石的效果來講,三種碳素中,以石油焦最好,碳黑為最次。

三、分析與討論

任何過程如果有多數矛盾存在的話,其中必定有一種是主要的,起著領導的、決定的作用。在無定形碳向金剛石轉變的過程中,究竟是哪個因素起著決定性的作用呢?根據以上結果,可作出如下的分析和討論。

1.無定形碳的石墨化

非石墨化的碳經過高溫處理,獲得石墨的過程叫做石墨化。

無定形碳除了上述提到的不具備石墨晶格外,就是那些不規則的六角碳環平面間距離,也與石墨不一樣。無定形碳層間距為3.44À,而石墨為3.35À。溫度愈高,無定形碳層間距愈接近石墨層間距。

因而,隨著石墨化的進行,無定形碳的六角碳環平面或由這些平面組成的基團,發生方位和位置的移動,以求按石墨的六角平面對齊,縮短層間距離,構成周期的三維空間石墨晶體結構結構。與此同時還會有原子或平面基團向石墨晶體上運動,使其結構完善和長大。

在我們實驗過的三種無定形碳中,第一次合成呈現石墨,而將這種碳素再次合成,結果就按照石墨化程度的優劣獲得對應情況的金剛石。說明只有具備石墨結構的碳素才容易獲得金剛石。

我們除進行上述實驗獲得直觀結果外,還進行各種碳素在熔媒中的殘留物相分析,說明在合成分析下無定形碳也能像石墨一樣融入熔媒中。當然,我們也不簡單地認為所分析的熔媒中的殘留物就是高溫、高壓金剛石生長條件下的真實物相。

從結構轉變觀點看,無定形碳不能直接轉變成金剛石,而生成金剛石碳的初始結構必須是石墨。但從溶劑和催化的觀點就很難解釋上面的實驗結果。眾所周知,同一類物質粒度越細越容易溶解。無定形炭石墨的粒度要細的多,而且結構雜亂,具有較大的表面能,無疑無定形碳本應比石墨更容易溶解(實驗也證明這一點)。既然如此,一次合成總該有金剛石,但結果并沒有得到。而且在三種碳素中,以碳黑純度最高,粒度最細,按溶解理論,它應該是無定形碳中最好的碳源。但經一次合成后它的石墨化程度最低,獲得金剛石的效果最次。因而,由實驗可以說明,在熔媒參與下由石墨轉變成金剛石的過程,是以結構因素占主導:

用無定形碳合成金剛石的過程,為我們提供了下列幾點認識:

(1)無定形碳經一次合成石墨化后,才具備了轉變成金剛石的結構基礎;

(2)無定形碳的石墨化過程,也就是石墨晶體長大和完整的過程;

(3)在一次合成處理后的無定形碳中,凡石墨化程度高的合成金剛石的量就多,晶體也比較完整,純度也高;

(4)金剛石的晶形與碳素晶粒的形狀有關系。

2.金剛石晶體的生長

雖然所獲得的金剛石晶粒大小與石墨力度有對應關系,即粗晶粒石墨所長出的金剛石也會粗一些,但絕不能以此為依據來機械地理解金剛石的生長問題。我們認為,金剛石晶體的生長可以通過以下幾個途徑來實現:

(1)金剛石晶粒間的相互合并,在晶粒不太大,金剛石晶面的方位適合熱力學、動力學允許條件下,其初生晶面是可以相互吞并的。

(2)在高溫高壓下,石墨的晶粒要長大。以無定形碳為碳源,在高溫高壓下也要經歷石墨化和晶粒長大的過程。

(3)石墨的單層六角環群或石墨晶體,也可以直接往金剛石晶面上運動,根據熔媒的作用原理,在初生金剛石周圍總是伸著未成對的碳,這就是很好的現成界面。

(4)游離的碳原子往金剛石表面的“堆積”過程,也是金剛石晶體長大的過程。

四、結論

由以上實驗結果及其分析得知:

(1)無定形碳向金剛石轉變必須經過石墨化,而且金剛石產量與石墨化程度有關,即石墨化程度好的,產量高;反之。則低。

(2)高溫高壓下無定形碳石墨化和石墨晶粒的長大為其進一步向金剛石轉變奠定了結構和粒度基礎。

(3)要獲得強度高、晶粒大的金剛石,開展生產大晶粒石墨和提高石墨化程度的研究工作是有實際意義的。

參考文獻

1.Strong H M.J.Chem.Phys,1963(39):2057

2.Giardini A.A,Tydings JE.Amer.Mineralogist,1962(47):1393

3.芶清泉,高溫高壓下石墨變成金剛石的結構和轉化機理。吉林大學學報(自然科學版),1974(2)

手機資訊

手機資訊 官方微信

官方微信

豫公網安備41019702003646號

豫公網安備41019702003646號