用被稱為“終極功率半導體”的金剛石開發電力控制用半導體的研究正在推進之中。與新一代功率半導體碳化硅(SiC)和氮化鎵(GaN)相比,金剛石對高電壓的耐久性等更加優異,電力損失能減少到硅產品的五萬分之一。其耐熱及耐放射線的性能也很強,有望在2050年左右成為人造衛星等設備中不可缺少的部件。

金剛石制半導體具備優異的高電壓耐久性及耐熱性

金剛石金剛石的魅力在于其卓越的潛在能力。金剛石制半導體即使在硅制功率半導體約30倍的高電壓下也不會被破壞,可以繼續工作,散熱性能為硅的10倍以上。理論上通過金剛石可實現功率效率比硅高5萬倍的功率半導體器件。

但金剛石的難點在于作為電子材料難以處理加工。金剛石是所有材料中最堅硬的,由于無法用比金剛石更硬的材料進行加工,因此難以進行將基板表面加工至原子等級平坦度的精密加工。并且,混合磷和硼等材料,使其具有半導體性質的摻雜技術也沒有確立。

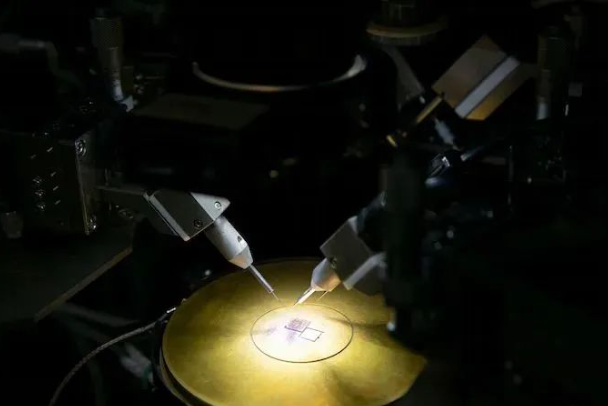

挑戰上述課題的是佐賀大學的嘉數誠教授。嘉數教授于2022年與精密零件制造商Orbray(東京·足立區)共同開發了金剛石制功率半導體,以875MW/cm2(M為100萬)的電力使其工作。這是金剛石半導體中全球最高的輸出功率,在半導體領域僅次于GaN的約2090MW/cm2的輸出值。

為了使金剛石器件具有半導體性質,研究團隊采用了在金剛石基板上噴射二氧化氮氣體的方法。通過氧化鋁膜的保護,實現了高性能的半導體器件。研究團隊還通過特殊的研磨方法使基板表面平整,在減少電阻方面也下了不少功夫。

嘉數教授指出,雖然開發時使用了昂貴的人造金剛石,但“制作金剛石的成本伴隨著技術的進步有可能大幅降低”。金剛石雖然在大家的印象中比較昂貴,但其構成元素與煤和石墨一樣同為碳素,在地球上資源豐富。制造工序中也沒有使用高價的氣體等。

金剛石制半導體備受期待的用途是人造衛星通信設備。現有的半導體受放射線影響,容易發生被稱為軟誤差的故障或劣化,因此衛星通信設備中使用的是真空管。

如果將半導體換成耐放射線的金剛石制半導體,則能在宇宙中有效使用供給受限的電力。在埃隆·馬斯克率領的美國SpaceX衛星通信服務“星鏈”及宇宙數據中心等衛星通信方面的需求預計會擴大。另外,在地球上,金剛石制半導體也有可能成為支持下一代通信規格“6G”及量子計算機的技術。

嘉數教授表示“今后會將研究重心轉移到應用上,希望5年內提供試制品”。目前,早稻田大學的創新公司Power Diamond Systems(東京·新宿區)開始著手金剛石制半導體的開發。通過將研究主體從大學逐步轉為企業,有望在2040年左右實現金剛石制半導體的實際應用。

大口徑化不可缺少

嘉數教授等人之所以能夠實現高性能的金剛石制半導體,其主要背景在于金剛石基板(晶圓)實現了2英寸(約50mm)的大口徑化。晶片由Orbray公司制作。雖然以往的晶片基板上也會使用金剛石,但本次確立了易于大口徑化的應用藍寶石的技術。

盡管如此,與300mm硅晶圓及150~200mm SiC晶圓相比,金剛石半導體在晶圓的大口徑方面還落后于其他材料。因此器件的批量生產需要進一步技術創新,以實現晶圓的大口徑化及低成本化。

金剛石在耐壓和耐熱性等性能方面優于SiC和GaN,甚至還優于被視為“下一代SiC”的氧化鎵得潛在能力。理論上講,金剛石的功耗是SiC的八十分之一,GaN的十分之一或更少。

與由SiC、GaN等多種元素構成的半導體不同,金剛石由單一元素構成,因此不用在意元素混合比例這一點也是其優勢,就可以集中精力提高基板結晶的純度等。

半導體是涉及材料、設備及系統廠家的大產業。構建金剛石制半導體的供應鏈也將成為重要的課題。

手機資訊

手機資訊 官方微信

官方微信

豫公網安備41019702003646號

豫公網安備41019702003646號