摘要 背景核磁共振(NMR)和核磁共振成像(MRI)技術,諸如量子信息處理和核自旋電子技術,均基于一種電子和原子核自旋的內在量子性質。電子和原子核像條形磁鐵一樣能夠以定向狀態上下自旋。N...

背景核磁共振(NMR)和核磁共振成像(MRI)技術,諸如量子信息處理和核自旋電子技術,均基于一種電子和原子核自旋的內在量子性質。電子和原子核像條形磁鐵一樣能夠以定向狀態上下自旋。NMR/MRI信號則依靠被極化的核自旋在某一方向上進行指向。極化作用越大,信號則越強烈。

美國能源局的Berkeley國家實驗室,近日發表最新研究報告,在多個級數的調整下,金剛石碳13核自旋超極化的實驗極大地增強了NMR/MRI的敏感性。

“近乎完整的碳13核自旋極化對于任何一個需要純凈初始自旋狀態的過程來說,都十分的理想和完美”,Bajaj稱,“此外,我們的方法對于任何大批量原子核超極化也應該適用,包括動態核極化增強型NMR和自旋電子設備”。

該項目由Pines科研團隊的資深科學家Bajaj,發表在Nature Communications雜志上,原題為金剛石核自旋超級化的靈敏磁控研究。除了Bajaj 和 Pines,其他合作者還有Hai-Jing Wang, Chang Shin, Claudia Avalos, Scott Seltzer 和 Dmitry Budke。

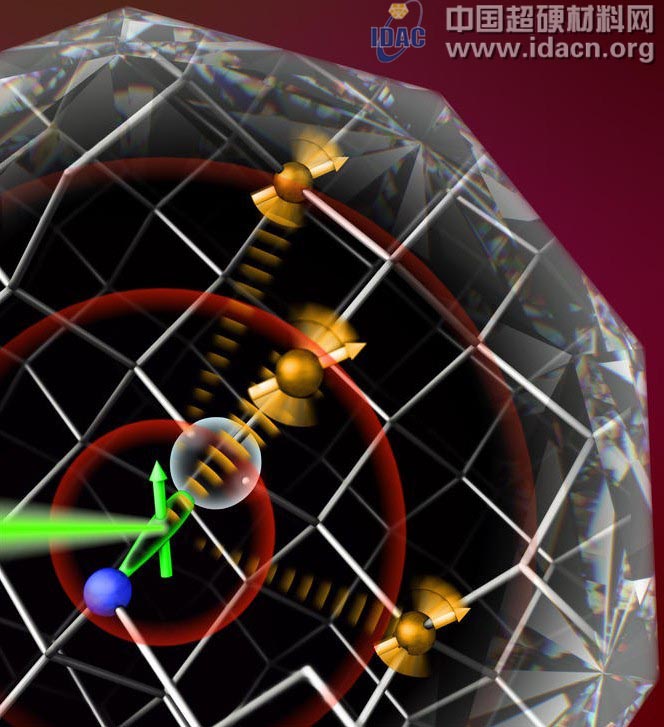

在過去數十年的時間里,Pines和他的團隊實驗過無數的方法來實現核自旋的超極化,他們已經研制出比一般的NMR和MRI實驗強一萬倍的NMR/MRI信號;在幾項設備應用中,他們已經能夠在沒有磁場的情況下記錄并分析詳細的磁共振光譜。在此次研究中,Pines 和 Bajaj利用了一種氮空位中心的金剛石雜質,其中,光度和自由自旋度都被加倍。

純凈金剛石晶體是碳原子的一種三維晶格,每一個碳原子都和它周圍的四個原子結合在一起。當兩個毗鄰的碳原子從晶格中被移除并留出兩個空位時,一個氮空位中心便產生;其中一個空位還被填充著一個氮原子,而另一個空位則保持空置。這就使得自由電子處在氮原子和空位之間的中心位置上,并引起電子自旋極化狀態。

Hai-Jing Wang稱,為實現自旋的有效遷移,必須使源和匯的能源結構相匹配;鑒于此,實驗將電子能級分配為0.1特斯拉,由外部磁鐵來提供。這樣就加快了由氮空位中心到附近碳原子核的極化遷移率。

氮空位中心與其毗鄰的碳原子核是量子比特最佳的候選者;與電荷相類似,量子自旋能夠用來編碼數據,就像電荷編碼中的0和1。但與電荷不同的是,受量子疊加效應的影響,量子自旋可上可下,亦或兩者同時兼有。通過疊加,量子比特能夠呈指數式地存儲數據,而且處理速度要比一般的計算機計算快數十億倍。

一些控制核自旋的傳統方法通常都需要振蕩電磁場,這就使得較高的空間分辨率的獲取變得比較困難。Wang說,通過利用光學圖案和靜態磁場的方法,自旋控制能夠提供一個更為簡單的方式來書寫一組金剛石氮空位中心的地址。應用在計算機硬盤驅動器上的一些技術現今就有足夠的空間分辨率在磁場中實現這些控制方案。

研究者相信,通過某種自旋擴散機制,氮空位中心附近的碳13原子核超極化作用可以很容易地擴散到其他的金剛石碳原子核。

Pines說,如果外部表面自旋和金剛石表面的碳原子核超極化能夠實現兩級接觸,那么金剛石外部核自旋超極化的實現也是大有可能的。之前,他們已經利用光學極化疝氣來論證這種方法的類似情況。

Bajaj說,目前他們正試圖進行金剛石表面自旋極化。如果獲得成功,就可以利用芯片級設備對NMR實驗中的任何樣例進行極化處理。既然金剛石和磁鐵能夠按比例縮小至微米尺寸甚至更小,那么將來也有可能在微流體芯片上制造出固態核偏振片。

該研究得到美國能源部科學辦公室的贊助和支持。(編譯自Lawrence Berkeley National Laboratory)

手機資訊

手機資訊 官方微信

官方微信

豫公網安備41019702003646號

豫公網安備41019702003646號